ブランドが成長するにつれ、「担当者ごとにトンマナが違う」「代理店ごとにロゴや色が微妙に違う」といった悩みが増えてきます。こうしたブレは、売上や採用への悪影響にもつながりかねません。

本記事では、ブランド運営の基盤となるブランドガイドラインとは何かを整理し、必須要素、作成手順、参考事例の見方、よくある落とし穴までを一気に解説します。D2C/ECやスタートアップでも「明日から着手できる」実務レベルの内容に絞っているため、リブランディングやShopify移行などのタイミングでの判断材料としても活用いただけます。

- ブランドガイドラインの定義と役割を、ロゴ規定との違いから整理します。

- 最小限押さえるべき基本要素(核・ビジュアル・言語)と具体的な記載例を解説します。

- 調査→定義→ルール化→テンプレ化→公開という実務的な作成フローを示します。

- 公開事例を見るときのチェック観点(再現性・検索性・更新性)を整理します。

- 「作って終わり」にならないための運用・ガバナンスの考え方と、よくある失敗パターンへの対策を解説します。

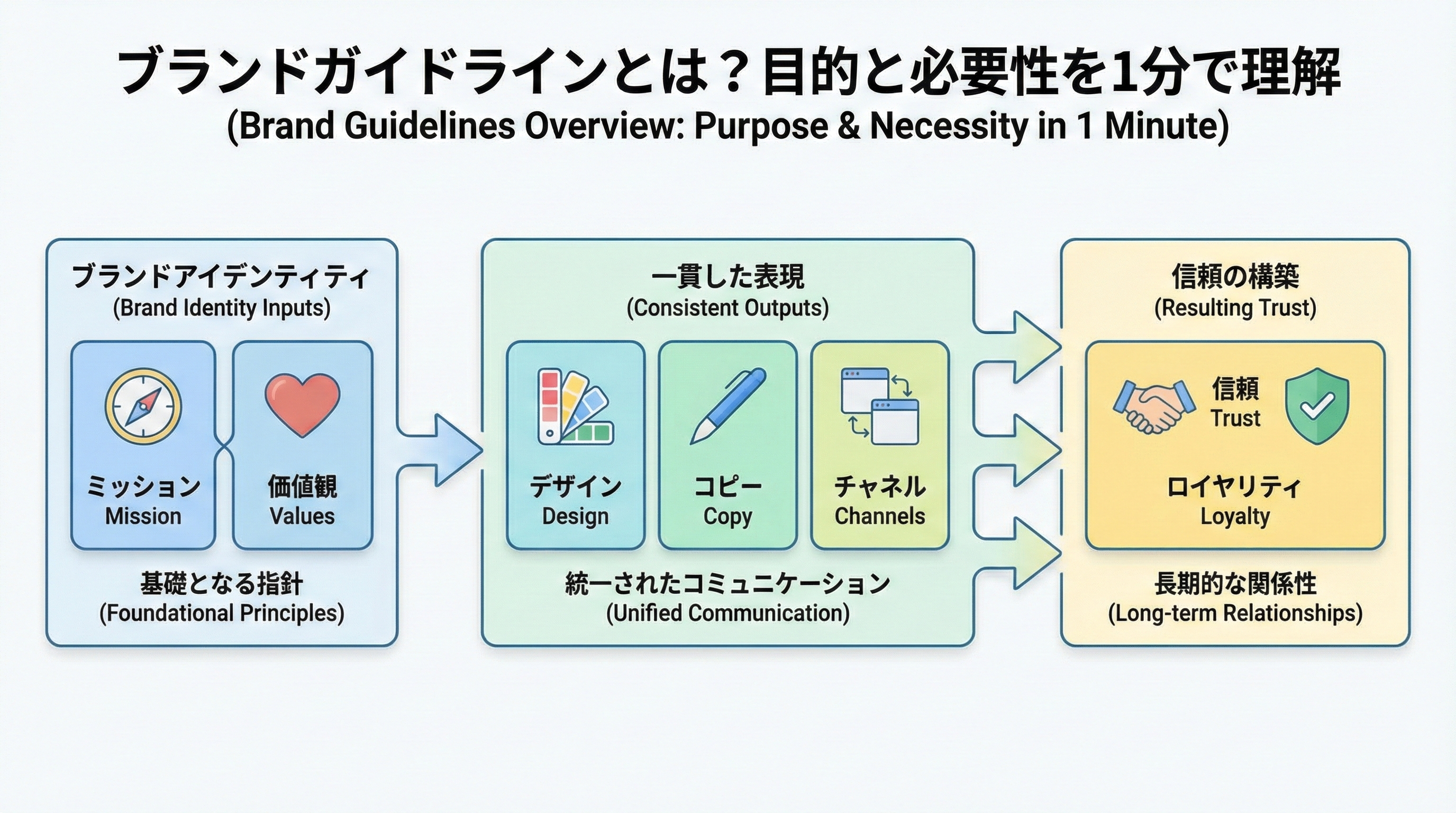

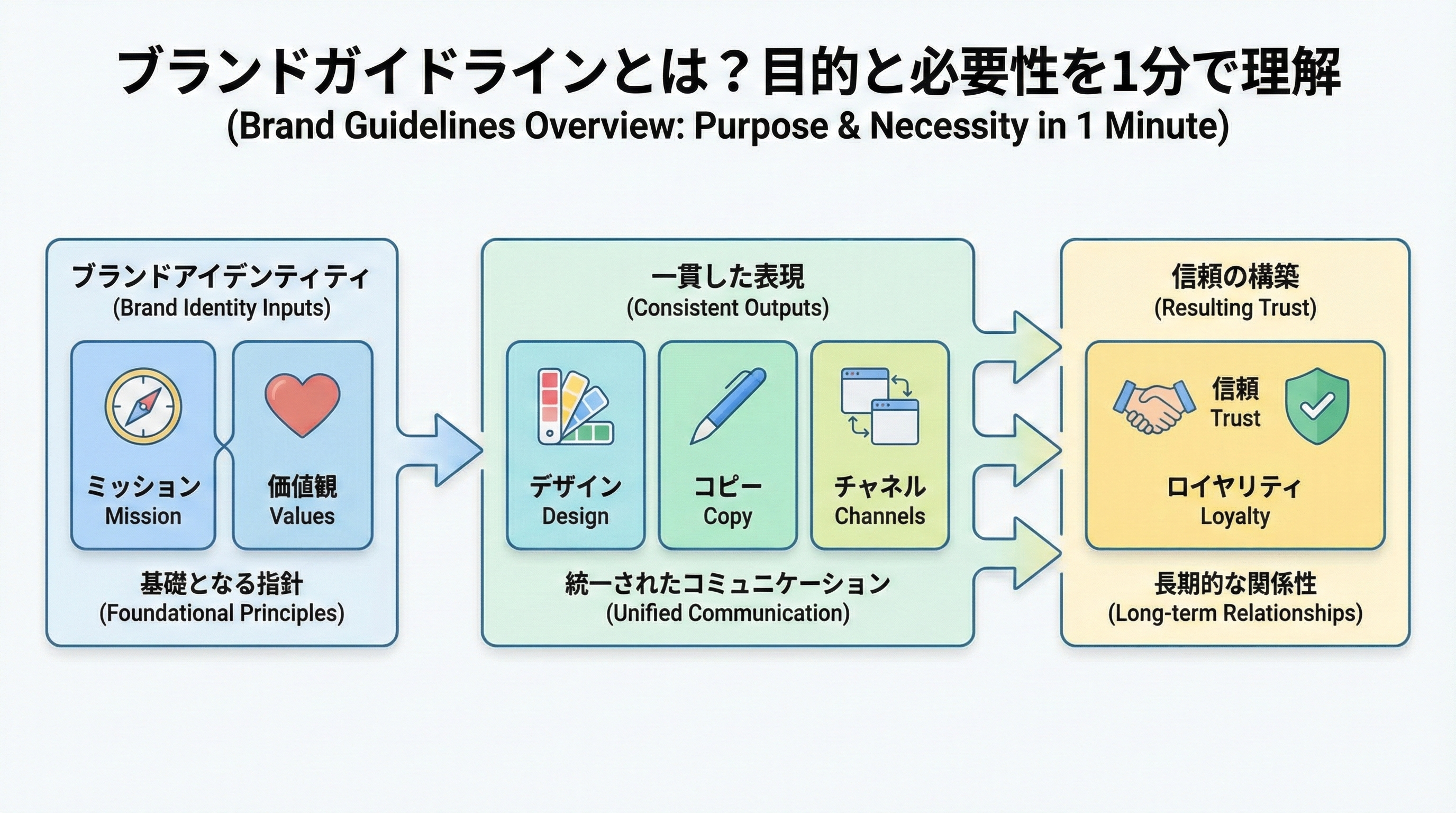

ブランドガイドラインとは?目的と必要性を1分で理解

ブランドガイドラインとは、ブランドのロゴデータ集ではなく、「このブランドらしさ」を判断するための共通基準をまとめた文書です。誰がどのチャネルで制作しても、顧客に届く印象が大きくブレないようにすることが目的です。

特にD2C/ECでは、Webサイト、SNS、広告、パッケージなど接点が多いため、担当者や制作会社が増えるほど表現が散らばりやすくなります。そこで、最低限守るべきラインと、許容される幅を明文化しておくことで、スピードと品質を両立できます。

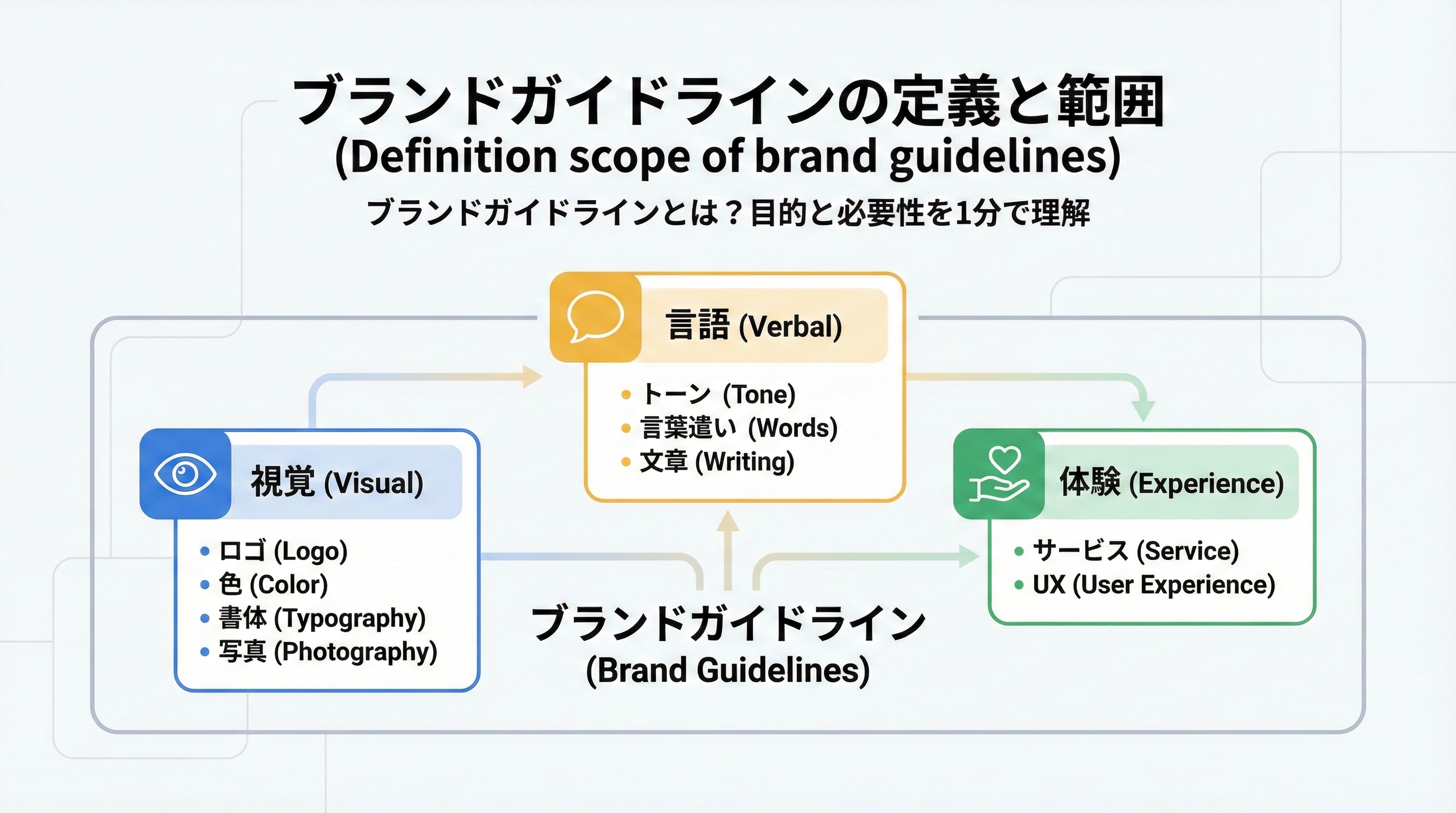

ブランドガイドラインの定義:表現の「基準」と「意思決定」を揃える文書

ブランドガイドラインは、ロゴの余白やカラーコードだけを定める資料ではありません。ロゴ・色・フォントなどのビジュアルに加え、トーン&マナーや体験設計まで含めた「判断のものさし」をまとめたドキュメントです。

重要なのは、「このケースではどう判断すればいいか?」という問いに対して、意思決定の基準をそろえる役割を持っていることです。担当者が変わっても、外部パートナーが増えても、ガイドラインを見れば同じ方向に判断できる状態を目指します。

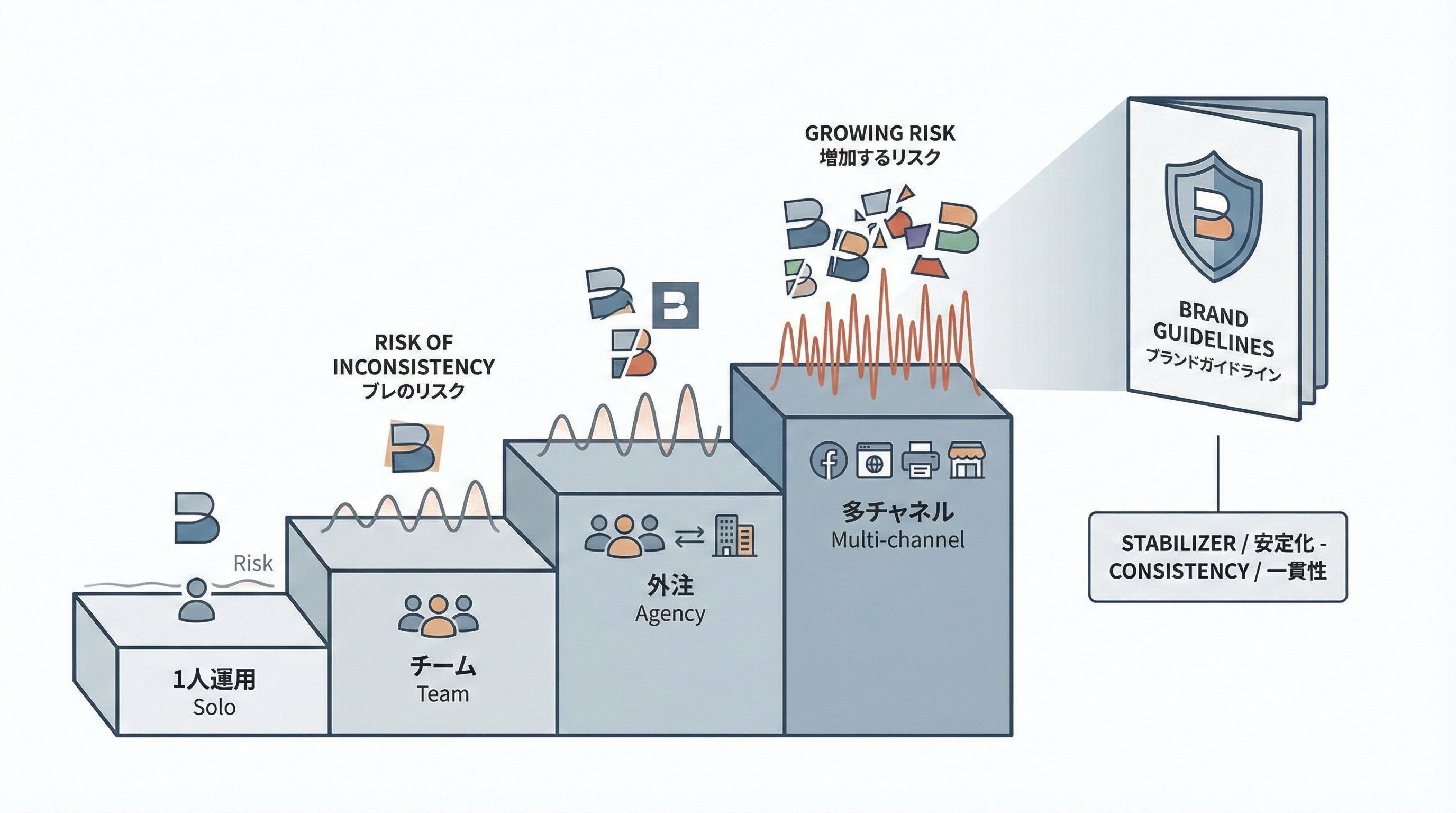

ブランドガイドラインが必要になる典型ケース(成長・外注・多チャネル)

ブランドガイドラインが特に必要になるのは、「1人の頭の中で運用できなくなったタイミング」です。例えば、チームメンバーが増えたとき、広告運用やクリエイティブを代理店に外注し始めたとき、SNSやオフライン施策などチャネルが増えたときが典型です。

こうした局面では、口頭のすり合わせや過去事例の共有だけでは限界が来ます。そこで、ロゴデータや過去バナーだけでなく、ブランドの前提・考え方・ルールを体系的にまとめたガイドラインを用意しておくことで、手戻りやレビューの負荷を大幅に減らせます。

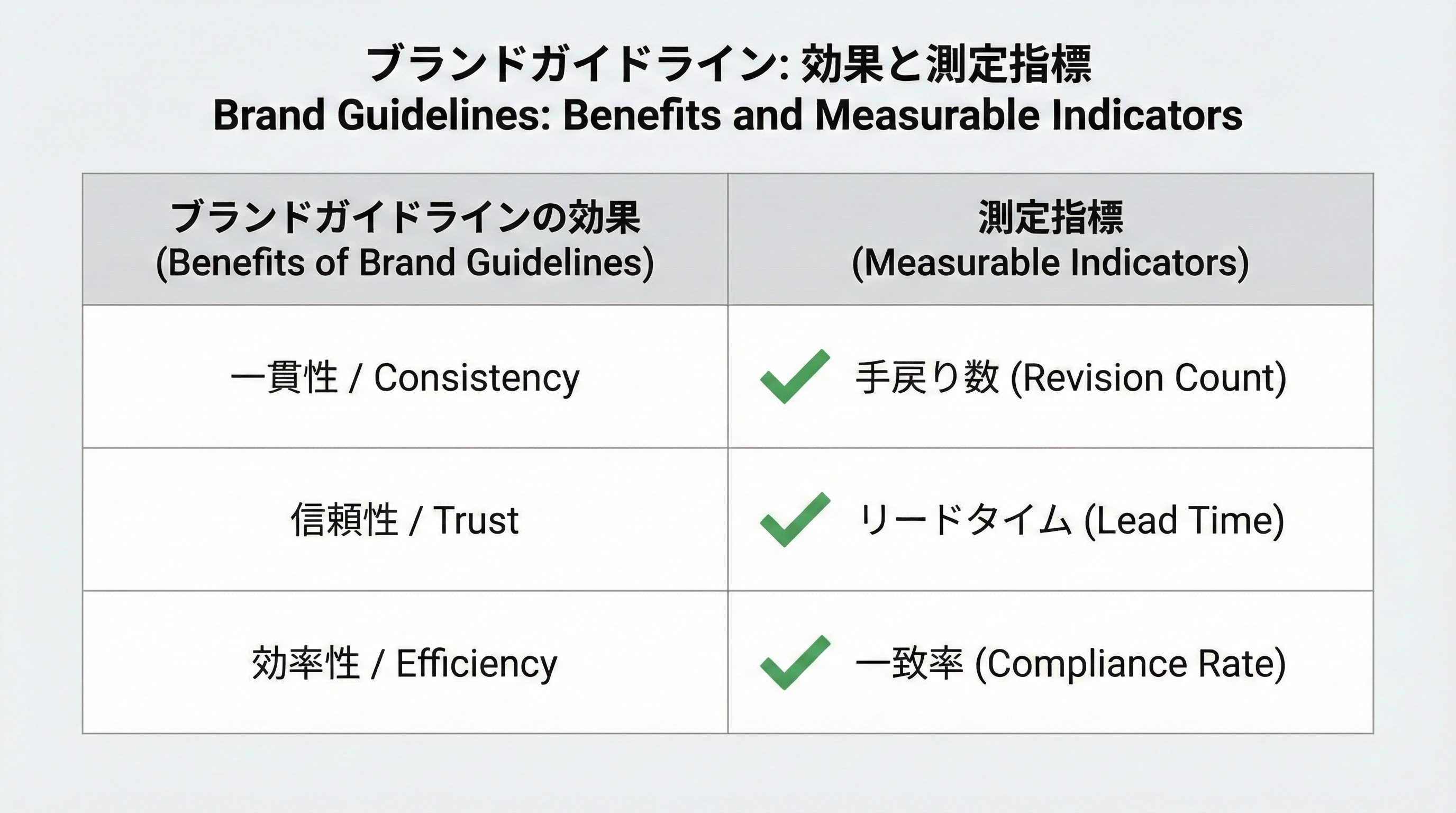

導入効果:一貫性・信頼・制作効率(ただし目的設定が前提)

ブランドガイドラインを整備すると、見た目や言葉の統一だけでなく、顧客からの信頼獲得や制作プロセスの効率化にもつながります。毎回ゼロから議論する必要がなくなり、「ガイドラインに沿っているか」で判断できるためです。

効果を測るには、クリエイティブの手戻り件数、制作〜公開までのリードタイム、ブランド規定への準拠率などをKPIとして設定すると良いでしょう。導入前後で、修正回数やスケジュール遅延がどれだけ減ったかを追うことで、経営層への説明材料にもなります。

まず押さえる基本要素:ブランドの核→表現ルール→適用例

ブランドガイドラインには多くの項目を入れられますが、最初から完璧を目指す必要はありません。まずは、ブランドの核 → 表現ルール → 適用例という三層構造を意識し、最小構成からスタートするのがおすすめです。

この順番で整理しておくと、あとからデザインシステムやチャネル別ルールを拡張したくなったときにも、全体の整合性を保ちやすくなります。特にD2Cブランドでは、LPや広告など制作スピードが重視される場面が多いため、核とルールと例の三点セットがあると現場の迷いが減ります。

ブランドの核(ミッション・価値観・約束・ペルソナ)を言語化する

最初に取り組みたいのは、ブランドの「核」を短く言語化することです。具体的には、ミッション(存在意義)、バリュー(価値観)、ブランドプロミス(顧客への約束)、主要ペルソナの4つを整理し、1〜3行程度で言い切る文章にまとめます。

この核が曖昧なままだと、どれだけビジュアルルールを整えても「なぜこの色?なぜこのトーン?」という問いに答えられません。逆に、誰に対してどんな価値をどのように届けるのかが明確であれば、ロゴや写真のスタイル、コピーの言葉選びなどの判断も、一貫した軸で行えるようになります。

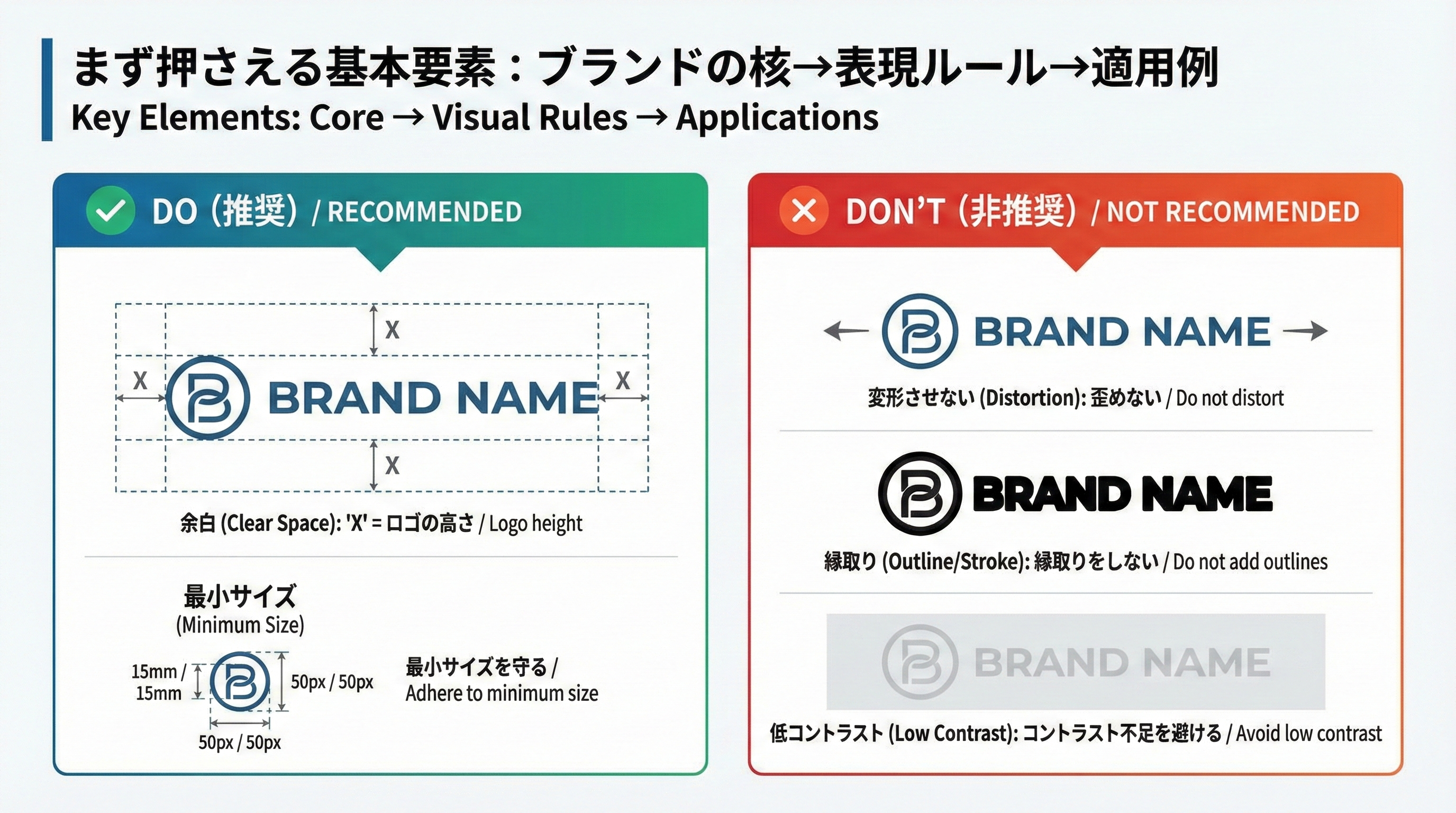

ビジュアル要素(ロゴ・カラー・書体・写真)と禁止例をセットで用意

次に、ロゴ・ブランドカラー・書体・写真スタイルなどのビジュアル要素を定義します。このとき、OK例だけでなくNG例(やってはいけない使い方)を並記しておくと再現性が一気に上がります。

例えばロゴであれば、「最小サイズ」「ロゴ周囲の余白」「使用してよい背景色」「禁止される変形(縦横比変更、縁取り、ドロップシャドウなど)」を図解で示します。ブランドカラーも「プライマリ:セカンダリ:アクセントを60:30:10の比率にする」といった具体値まで書けると、デザイナー以外のメンバーにも伝わりやすくなります。

言語要素(トーン&マナー・用語集・コピー例)でブランド人格を統一

見た目だけでなく、文章の印象もブランド体験を大きく左右します。そこで、敬語かタメ口か、口語の度合い、絵文字や顔文字の可否など、文章全体の温度感を整理したトーン&マナーの指針を定めましょう。

加えて、よく使う用語・表記揺れを防ぎたい単語をまとめた用語集や、SNS・広告・CSメールといったチャネル別のOK/NG例文を載せておくと、非ライター職種でも迷わず書きやすくなります。「フォーマル寄りであたたかい」など抽象度の高い説明だけでなく、NGワードや具体的な言い換え例まで書いてあると、ブランド人格のブレが起きにくくなります。

作成手順:最小で作り、運用しながら育てる(テンプレ付き)

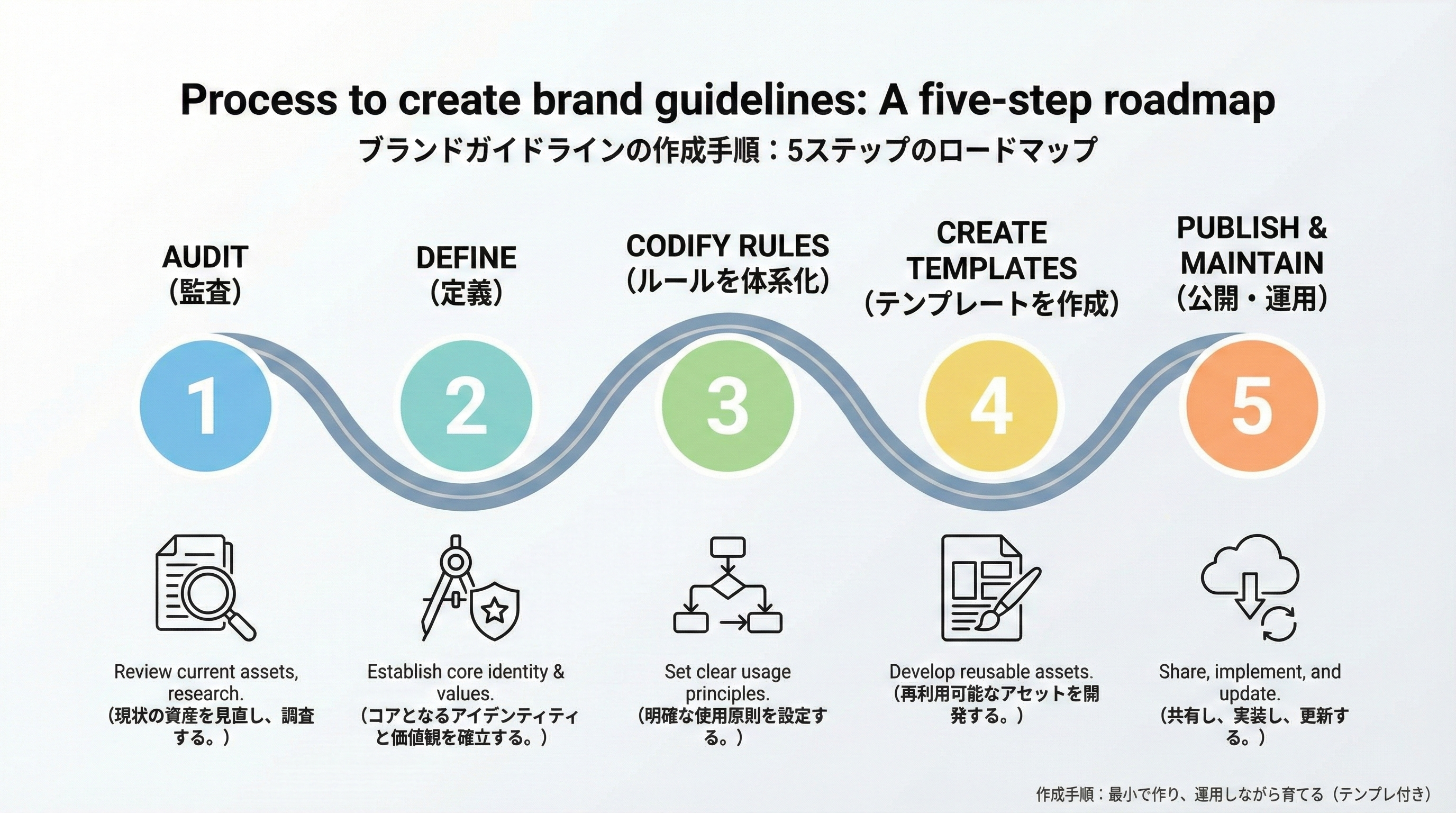

ブランドガイドラインを作るときは、「大部な資料を一気に仕上げる」よりも、最小限のガイドを短期間で出し、使いながら育てる発想が現実的です。ここでは、実務で回しやすい5つのステップに分けて解説します。

このプロセスは、ShopifyなどのECプラットフォームをリプレイスする際のブランド再整理にもそのまま流用できます。特に、テンプレ化と公開方法は、社内外の誰もが迷わずアクセスできる状態を作るうえで重要なポイントになります。

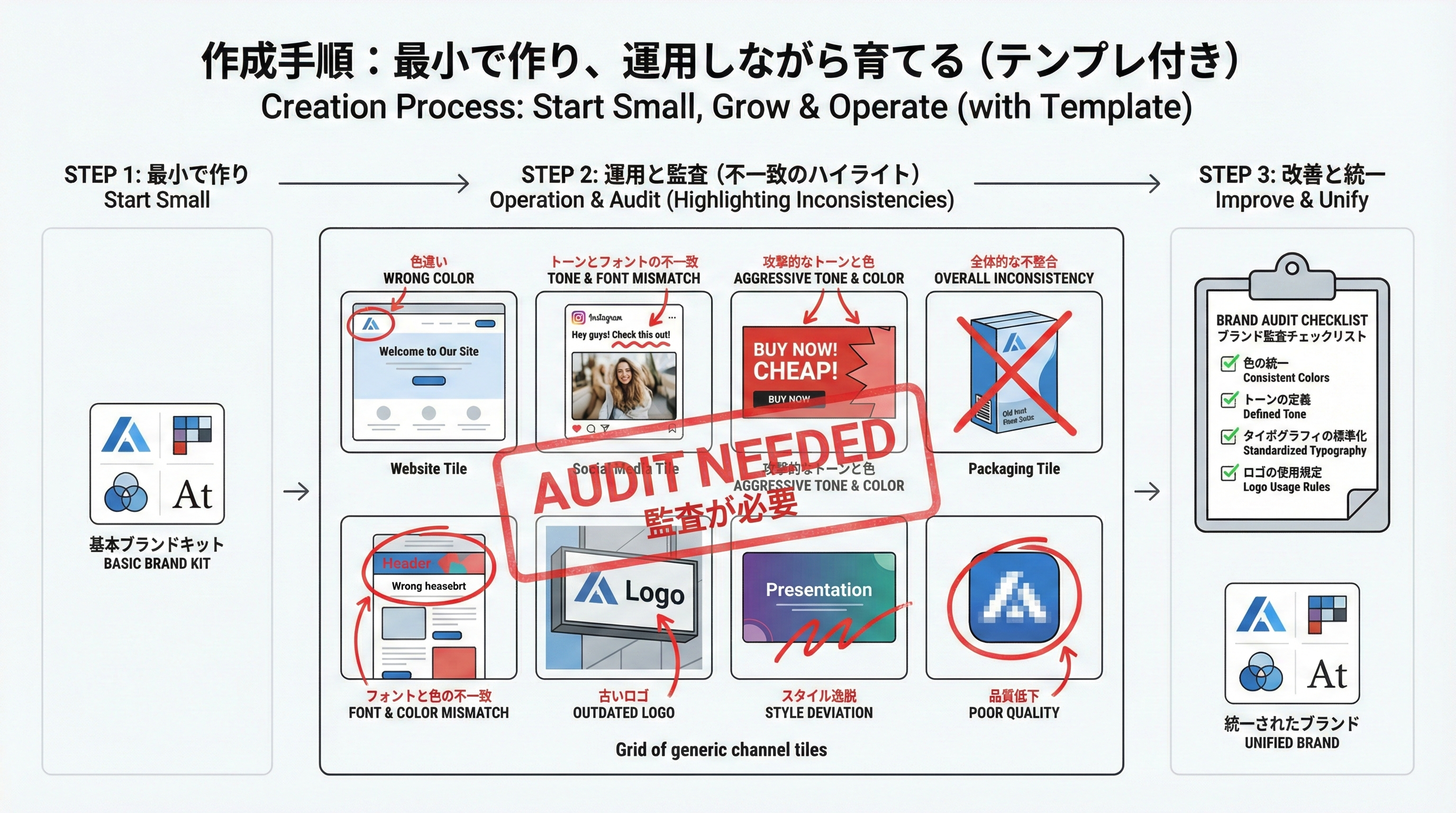

現状監査(ブランド監査):既存資産の棚卸しとブレの特定

最初のステップは、現在のブランド表現がどれだけ揃っているかを確認する「ブランド監査」です。Webサイト、Shopifyストア、LP、SNS、バナー広告、パッケージ、カタログなどを並べて比較し、色・フォント・ロゴ・写真テイスト・コピーのトーンの違いを洗い出します。

このとき、「どのチャネル/どの制作会社/どの担当者の制作物でブレが大きいか」をメモしておくと、後で優先的にルール化すべき範囲が見えてきます。監査の結果はスライド1〜2枚程度にまとめ、経営や関係部署と共有して、ガイドライン整備の必要性を合意しておくとスムーズです。

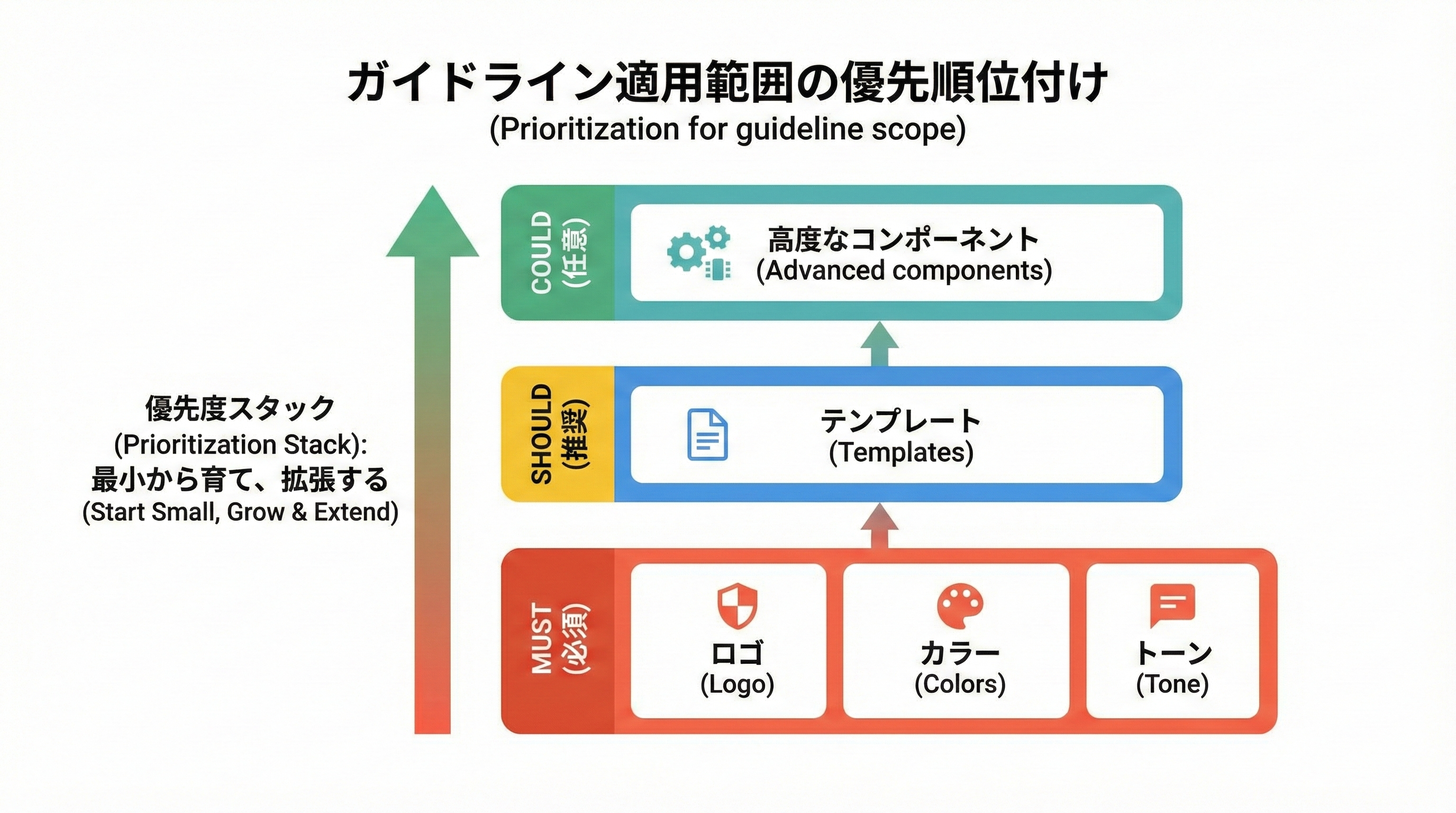

ルール設計:優先度を決めて「最小ガイドライン」から始める

監査で課題が見えたら、どこからルール化するかの優先度を決めます。おすすめは、Must(必須)・Should(推奨)・Could(任意)の3段階に分けて、まずMustだけで「最小ガイドライン」を作る方法です。

多くのブランドでは、Mustに「ロゴ基本ルール」「ブランドカラー」「トーン&マナーの原則」、Shouldに「代表的なバナーやLPのテンプレ」、Couldに「詳細なデザインシステムやコンポーネント」が入ります。最初からすべてを網羅しようとせず、1〜2カ月でリリース可能な範囲に絞ることで、プロジェクトが頓挫しにくくなります。

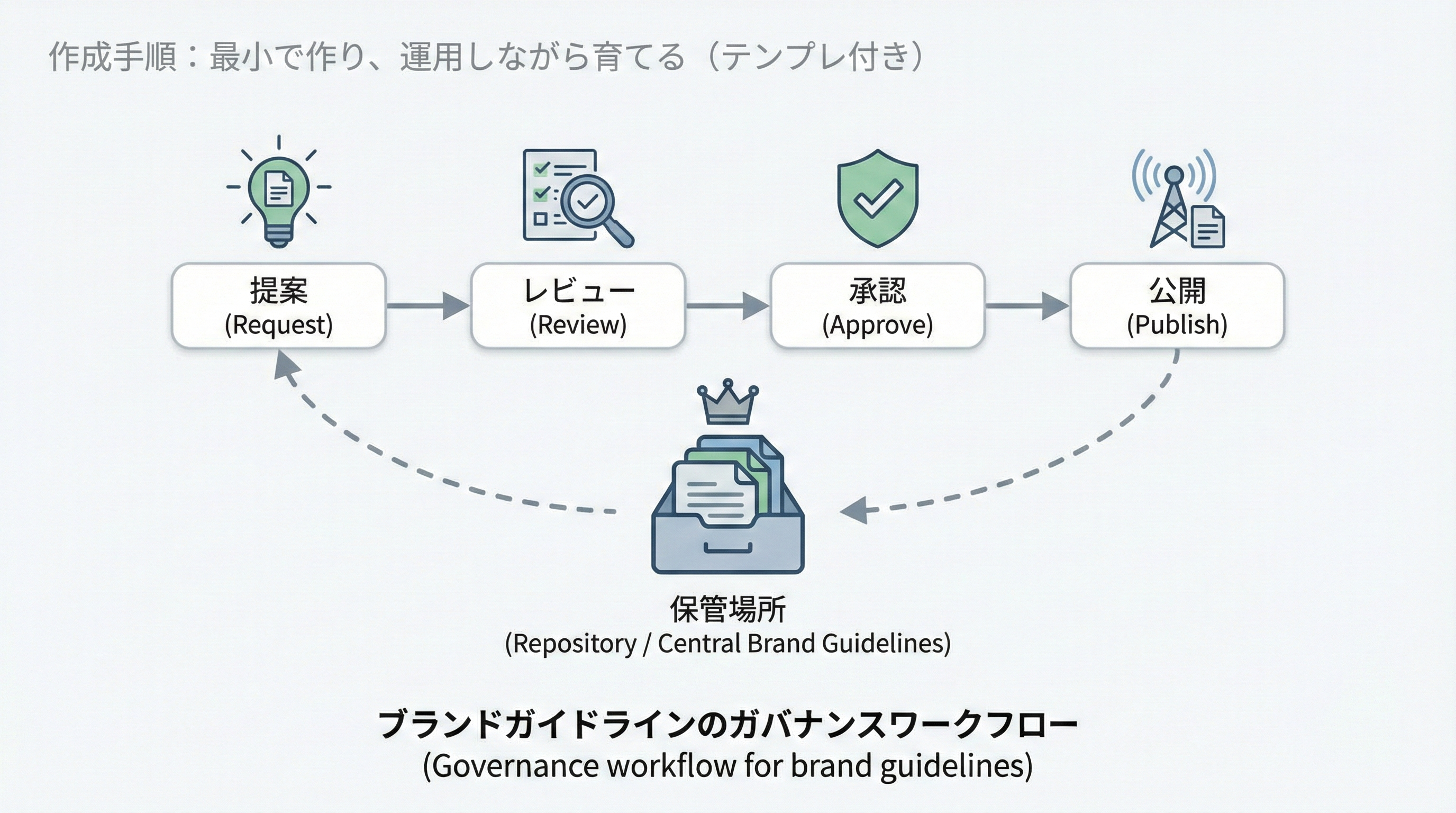

配布と定着:保存場所、更新フロー、承認者を決める(ガバナンス)

ガイドラインが完成しても、探しにくかったり、更新フローが決まっていなかったりすると、すぐに形骸化してしまいます。そのため、NotionやConfluence、Google Drive、Figmaなど、自社のワークフローに合ったツールを選び、「正本URLはここ」と一本化しておくことが重要です。

合わせて、「変更提案 → レビュー → 承認 → 公開」のプロセスと、最終承認者・更新責任者も明確に定めておきます。更新履歴には日付と変更理由を記録し、少なくとも四半期〜半年に一度は見直すことで、ブランドの成長に合わせたアップデートが可能になります。

参考事例の読み解き方:良いガイドラインに共通する設計

ブランドガイドラインの公開事例は数多くありますが、見栄えだけで判断するのは危険です。重要なのは、自社の現場で再現・運用しやすい設計になっているかという観点で評価することです。

ここでは、他社事例をチェックするときに押さえておきたい「見つけやすさ」「再現性」「更新性」という3つの観点を紹介します。これらを意識して事例を読み解くと、自社ガイドラインの改善余地も見えやすくなります。

事例で見る「見つけやすさ」:目次・検索・テンプレの有無

良いブランドガイドラインは、内容が充実しているだけでなく、必要な情報にすぐたどり着ける構成になっています。具体的には、セクション構造が一目で分かる目次、キーワードで検索できる機能、目的別にまとまったテンプレート集など、利用者目線のナビゲーションが整っているかがポイントです。

特に、代理店や新メンバーがよく使うのは「ロゴデータどこ?」「SNSのトンマナ例どこ?」といった具体的な情報です。これらが2〜3クリック以内で見つかるかどうかをチェックし、自社ガイドラインにも同様の導線を設けると、現場での利用頻度が高まりやすくなります。

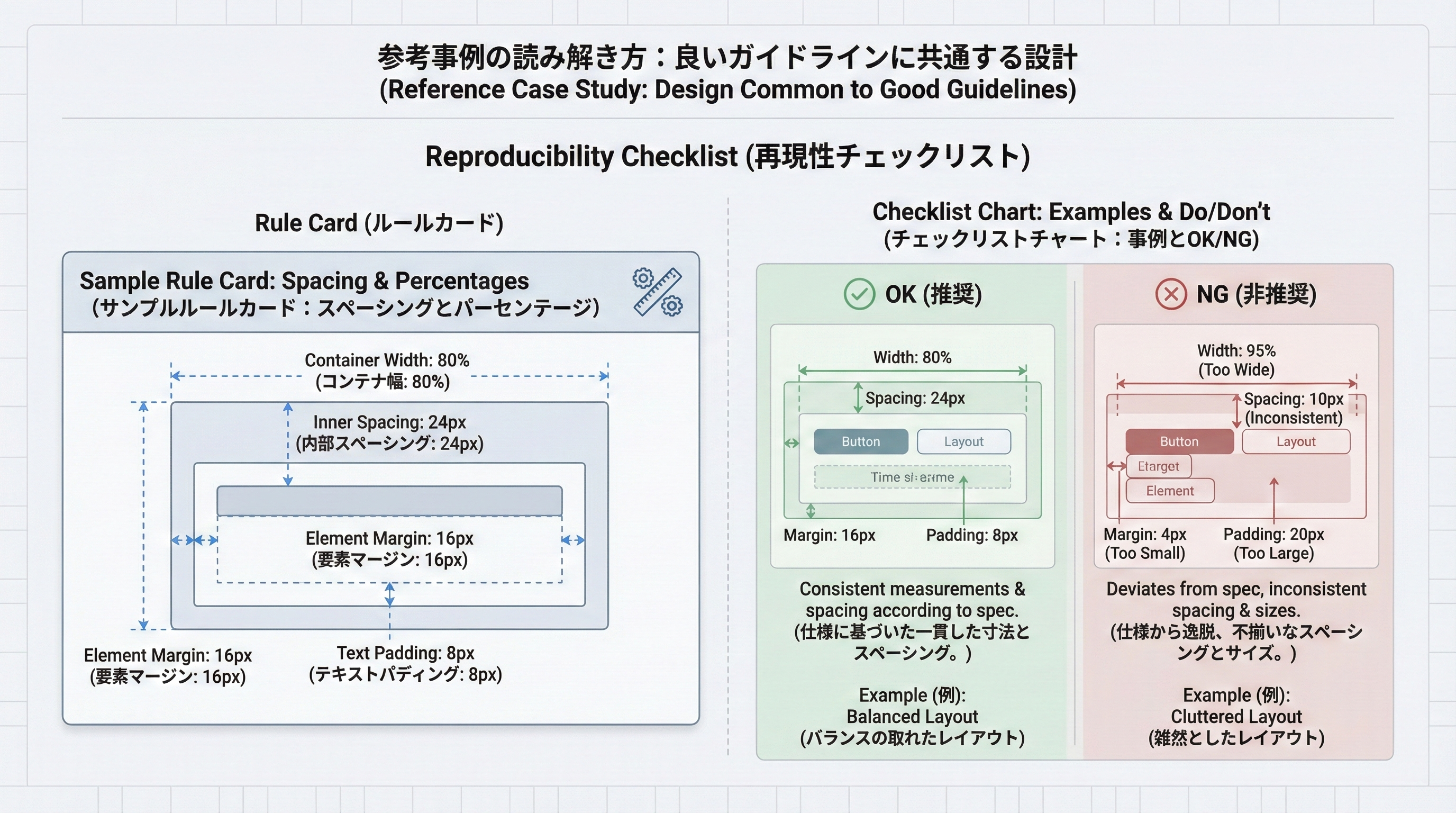

事例で見る「再現性」:数値・具体例・NG例が揃っているか

再現性の高いガイドラインは、「青を多めに」「余白は十分に」といった抽象表現にとどまらず、色比率や余白量、フォントサイズなどを具体的な数値や図解で示しています。また、OK例とNG例がセットで示されているかどうかも重要なポイントです。

他社事例を見る際は、「このルールを読んだだけで、現場メンバーがほぼ同じデザインを再現できるか?」という観点で眺めてみてください。もし自社のメンバーが読んでも迷いそうだと感じるなら、その要素は自社ガイドラインでより丁寧に書く価値があると言えます。

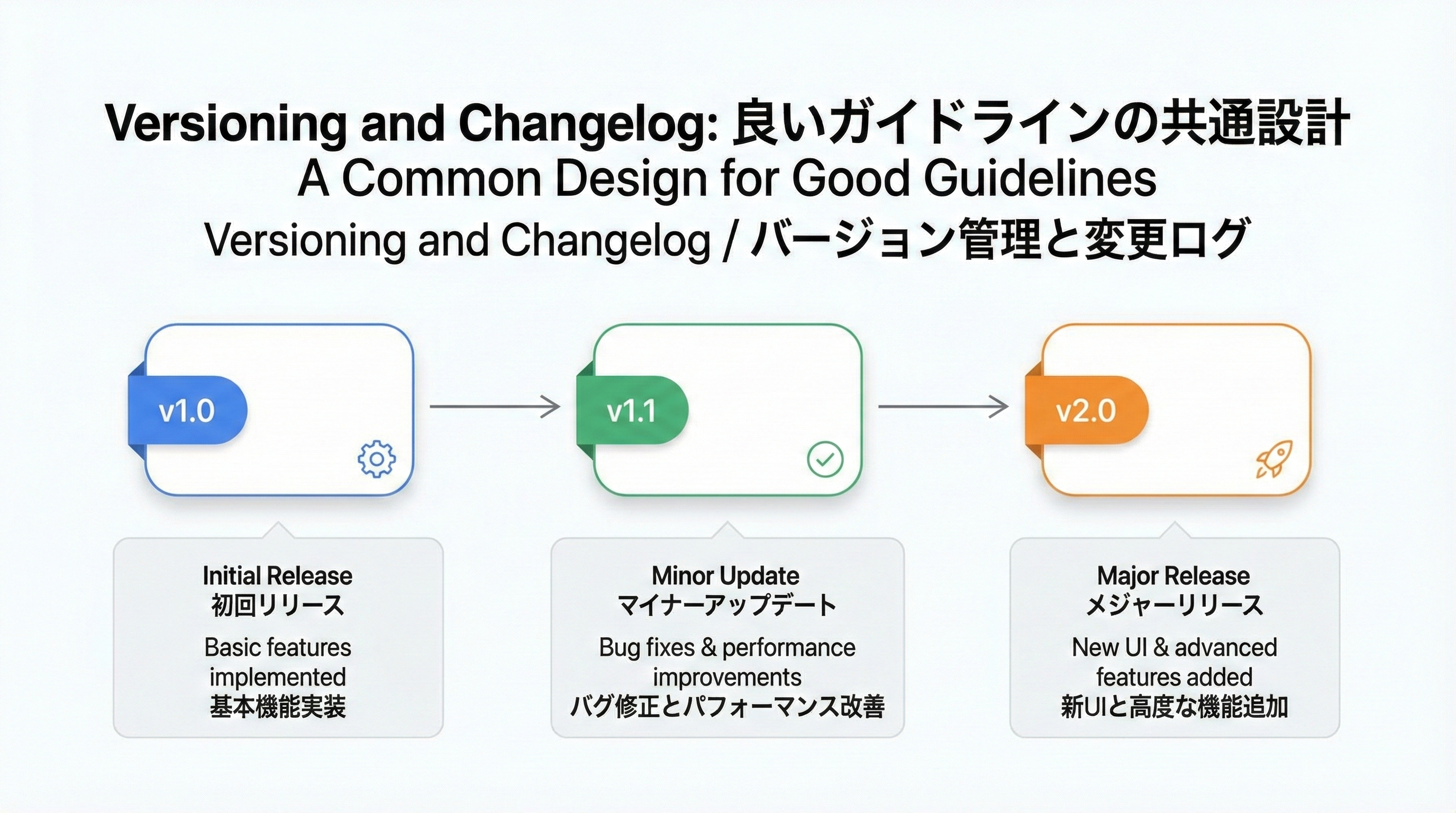

事例で見る「更新性」:版管理と変更理由が追える運用

ブランドは、プロダクトの進化や市場環境の変化に合わせて少しずつ変わっていきます。そのため、良いガイドラインほど、バージョン番号や更新日、変更ログといった版管理の仕組みが整っています。

他社事例を参考にする際は、「古いバージョンとの差分が分かるか」「いつ、誰が、どんな意図で変更したかが追えるか」に注目してください。自社でも、v1.0、v1.1、v2.0といった形でバージョンを明記し、古いPDFやスライドが社内に残っていても混乱しないよう、「最新版へのリンク」を常に案内する運用が有効です。

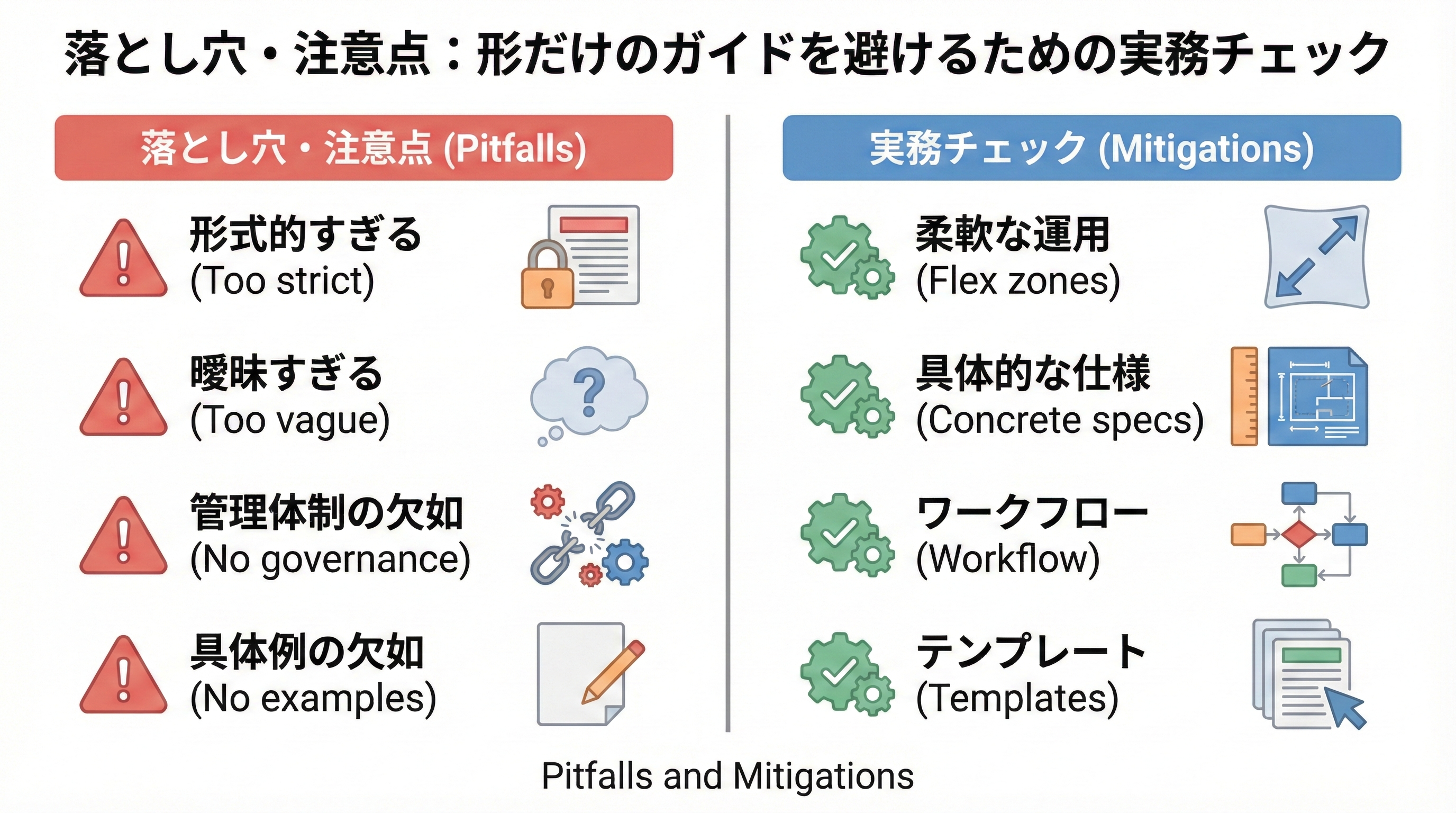

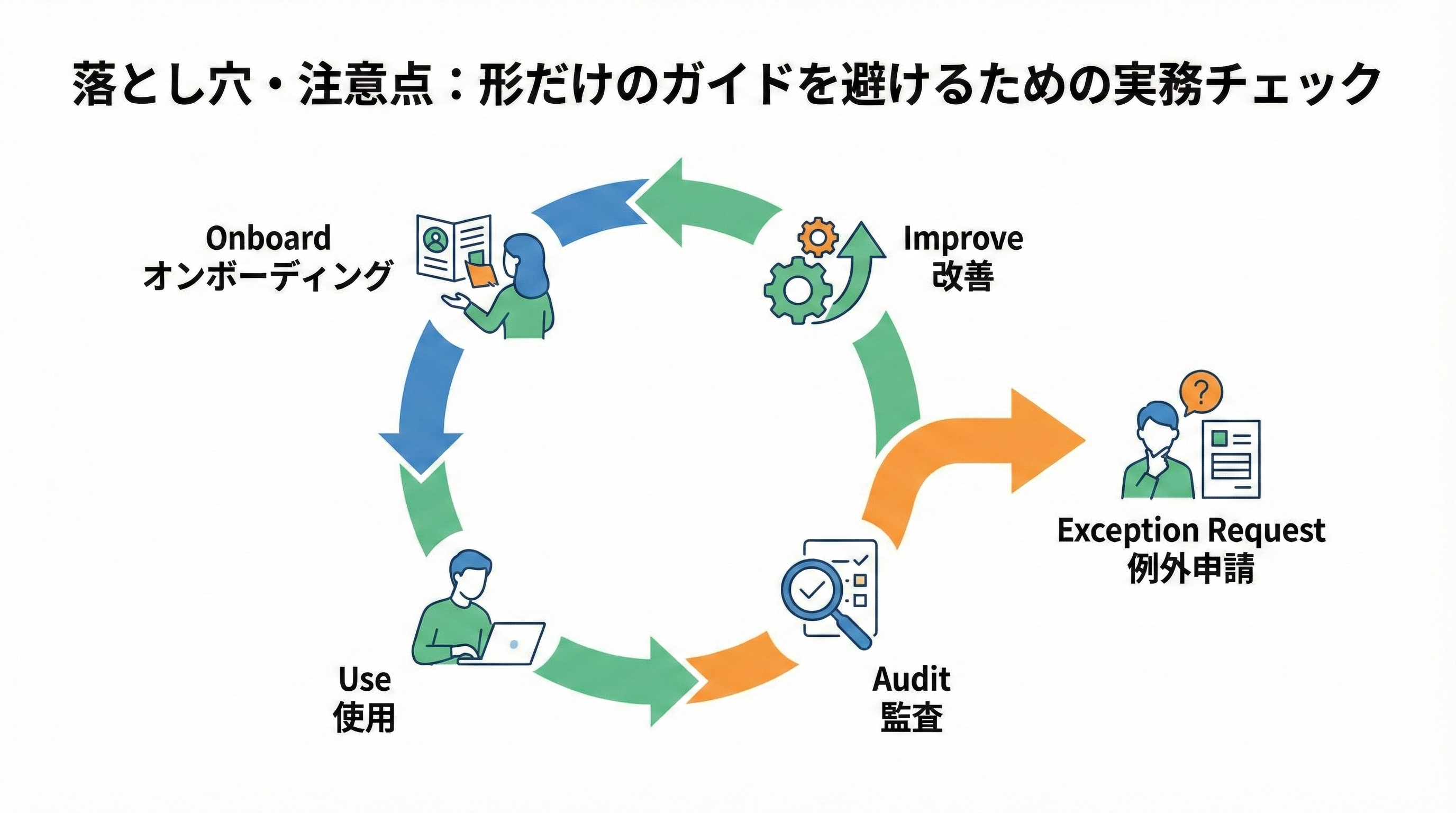

落とし穴・注意点:形だけのガイドを避けるための実務チェック

ブランドガイドラインは、作った瞬間がゴールではありません。むしろ、「作ったものが現場で使われているか」「ブランドの判断に本当に役立っているか」を定期的に確認しないと、分厚いだけの資料になってしまいます。

ここでは、実務でよく見られる落とし穴と、その回避策を紹介します。自社のガイドラインを点検するチェックリストとしても活用いただけます。

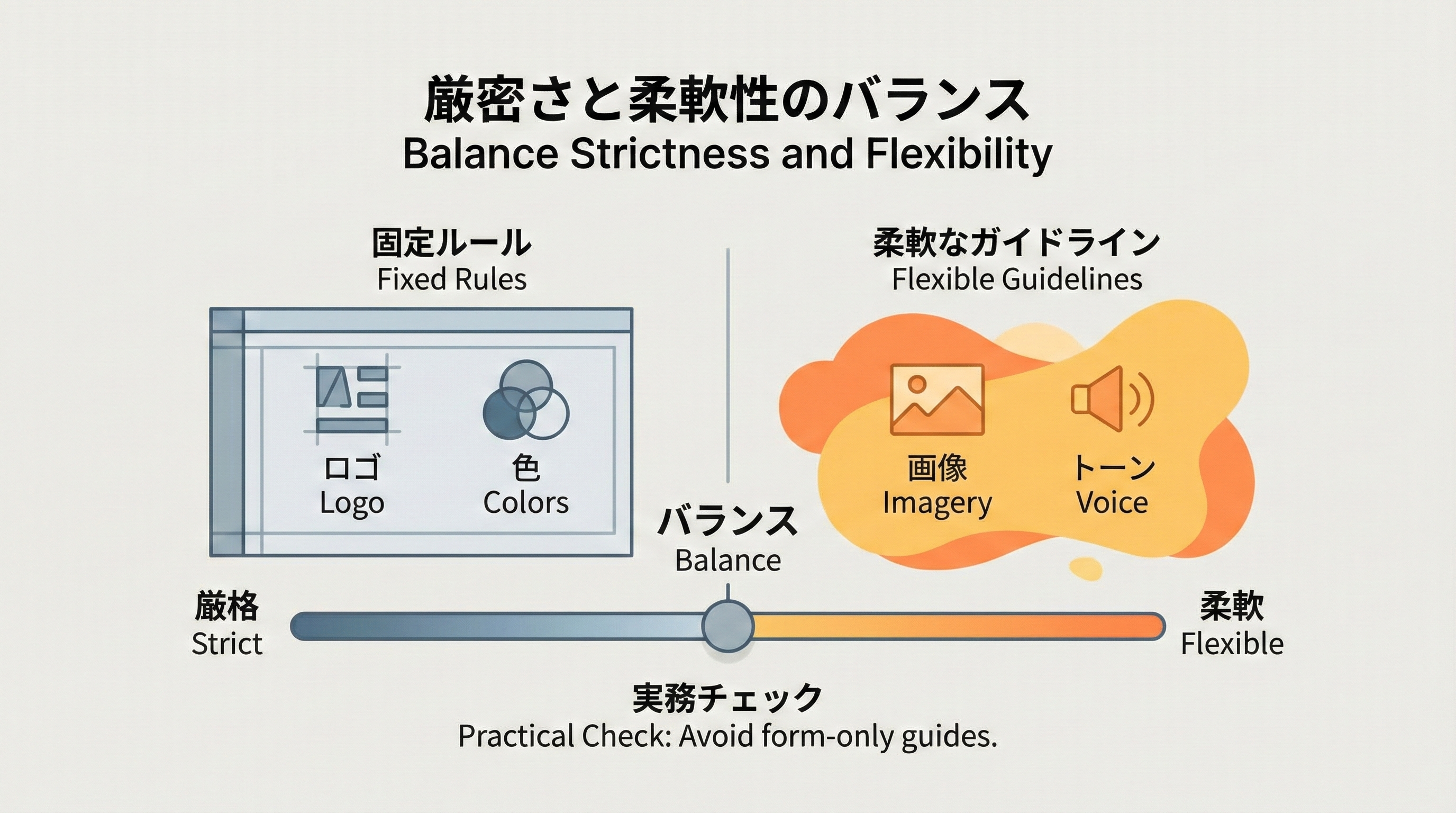

「厳しすぎる」vs「曖昧すぎる」:現場が使える線引き

ガイドラインが厳しすぎると、現場が窮屈さを感じて「守られないルール」になりがちです。一方で、曖昧すぎると解釈の余地が大きく、結局ブレが抑えられません。重要なのは、ロゴやブランドカラーなどのコア要素は厳格にしつつ、写真やコピー表現には一定の許容幅(フレキシビリティゾーン)を持たせることです。

例えば写真であれば、「自然光/生活シーン/手元のアップ」といったガイドだけを定めつつ、クリエイティブごとに多少の解釈違いを許容する設計もありえます。どこまでを固定し、どこからを柔軟にするかを、ブランド責任者と現場メンバーで対話しながら決めるプロセス自体が、ブランド理解を深める機会にもなります。

外注・代理店との事故を防ぐ:納品物チェックと権利・素材管理

ブランドガイドラインがあっても、外注先との認識すり合わせが不十分だと、ロゴデータの使い方やフォントライセンス、写真素材の権利などでトラブルが生じることがあります。そのため、ガイドラインの中か別紙で、納品物の必須条件チェックリストを用意しておくのがおすすめです。

チェック項目としては、ファイル形式(例:AI/SVG/PNGなど)、カラーモード(RGB/CMYK)、フォントのライセンス状態、写真やイラストの権利関係、編集可能な元データの納品有無などが代表的です。これらを事前に共有し、見積もりや発注書にも反映しておくことで、後からの差し戻しや追加費用の発生を抑えられます。

社内定着の鍵:オンボーディング、監査、例外ルールの設計

最後に重要なのが、社内定着の仕組みです。新入社員や中途メンバー向けの短縮版ガイドラインやトレーニング、定期的なブランド監査、ガイドラインに当てはまらないケースのための例外申請フローなどを設計しておくと、長期的に機能しやすくなります。

例えば、四半期に一度「ブランドヘルスチェック」を実施し、ガイドライン遵守率や例外申請件数を確認するのも一つの方法です。これにより、ルール自体が現場に合っているかを検証し続けることができ、ガイドラインが単なる「禁止事項集」ではなく、ブランド成長を支える共通言語として機能し続けます。

よくある質問(FAQ)

ブランドガイドラインとは?ロゴガイドラインとの違いは?

ブランドガイドラインは、ロゴに限らず色・書体・写真・文章のトーン&マナー、体験設計、運用ルールまで含む「表現の基準」の総称です。いわば、ブランドの一貫性を保つための総合ルールブックです。

一方、ロゴガイドラインはその一部にあたる、ロゴの使用規定をまとめたドキュメントです。実務では、ロゴガイドラインを含むより広い範囲のルールを「ブランドガイドライン」と呼ぶケースが多いと考えておくとよいでしょう。

ブランドガイドラインに最低限入れるべき要素は?

最小構成であれば、次の4点があれば運用をスタートしやすくなります。①ブランドの核(ミッション/価値/約束)、②ロゴ基本ルール(余白・最小サイズ・禁止例)、③ブランドカラー(使用比率や代表的な配色例)、④トーン&マナー(OK/NG例文)です。

まずはこの4要素で「最小ガイドライン」を作り、運用しながら必要に応じて写真スタイル、タイポグラフィ、チャネル別の詳細ルールなどを段階的に追加する形でも問題ありません。大切なのは、現場がすぐに使える状態を早く作ることです。

ブランドガイドラインの作り方は?何から始めればいい?

最初の一歩は、WebサイトやSNS、販促物を並べて差分を確認する「現状監査」です。どこでどのようなブレが起きているかを把握したうえで、次にブランドの核(ミッション・価値・約束・主要ペルソナ)を短く言語化します。

その上で、影響の大きいロゴ・色・トーンからルール化し、代表的なバナーやLPのテンプレートと適用例を用意します。最後に、NotionやFigmaなどで公開・更新フローを整えれば、「作って終わり」になりにくいガイドラインとして機能しやすくなります。

ブランドガイドラインは誰が作る?デザイナーだけで十分?

デザイナーだけで作ると、どうしても見た目のルールに偏りがちです。ブランドの方向性や約束事を決めるためには、ブランド責任者(または経営・マーケ)、広報、CS、プロダクト/UXなど、顧客接点を持つ複数の役割が関わることが望ましいです。

現実的には、少人数のワーキンググループがたたき台を作り、ブランド責任者が承認する体制が多いでしょう。その際、誰が最終決定権を持つのか、誰が更新責任者なのかを明確にしておくと、後々の合意形成がスムーズになります。

ブランドガイドラインが守られない原因と対策は?

よくある原因は、「どこにあるか分からない」「内容が難解で長すぎる」「例が少なくて解釈がバラつく」「最新ではない」の4つです。対策として、検索しやすい保管場所の一本化、短縮版ガイドやテンプレの整備、OK/NG例の追加、バージョン管理と変更ログの徹底が挙げられます。

また、ガイドラインを守ることの理由やメリット(手戻り削減、ブランド価値向上など)を社内で共有し、定期的な勉強会やオンボーディングに組み込むことで、単なる「縛り」ではなく、共通言語として浸透させやすくなります。

ブランドガイドラインはどこで共有するのがいい?

更新しやすく、検索しやすく、URLで共有しやすい場所が最優先です。文章中心であればNotionやConfluence、デザイン資産中心であればFigmaやGoogle Driveなど、自社のワークフローに合ったツールを選ぶとよいでしょう。

重要なのは、「このURLが正本」という場所を一本化し、そこにバージョン番号と更新履歴を明記しておくことです。変更提案の受付方法やレビューのフローも合わせて決めておくと、常に最新のガイドラインが参照されやすくなります。

まとめ:ブランドガイドラインを「使われる資産」に育てる

ブランドガイドラインは、ロゴや色のルール集にとどまらず、ブランドの核から体験設計、運用フローまでをつなぐ「表現の基準」です。核を言語化し、必須ルールを定め、例やテンプレートを充実させたうえで、更新フローを整えることで、信頼と制作効率を両立できる土台になります。

特にD2C/ECやスタートアップでは、スピードを重視しつつも、顧客体験の一貫性が中長期的なブランド資産を決めます。本記事で紹介したステップやチェックポイントをもとに、自社のフェーズに合った「最小ガイドライン」から着手し、実際の運用を通じて少しずつアップデートしていくことをおすすめします。

参考文献・引用元

ブランドガイドラインやデザインシステム構築の際は、一次情報や代表的な事例も合わせて確認することをおすすめします。

Share:

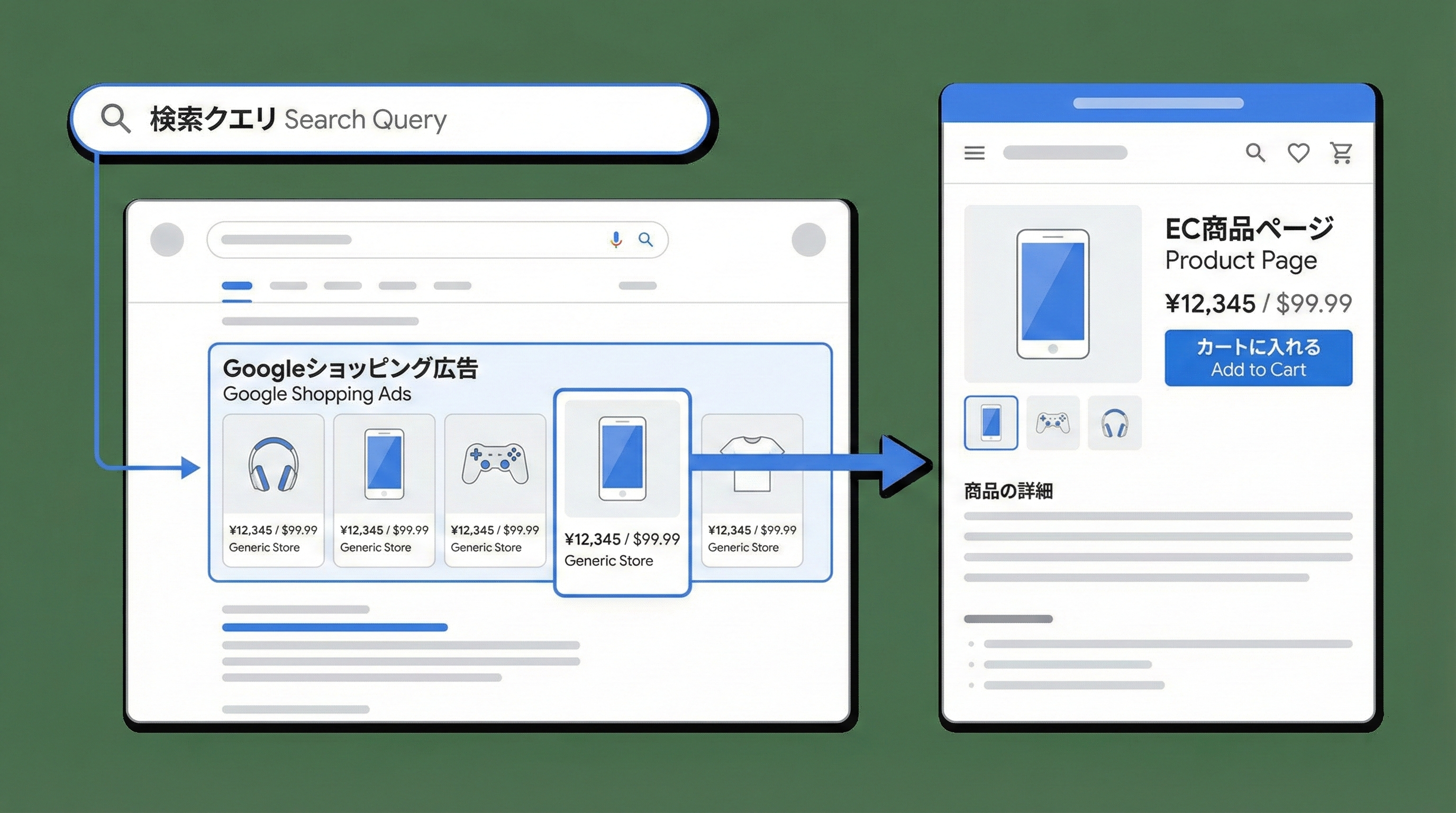

Googleショッピング広告とは?使い方、運用のポイントを解説