Shopifyを本格的に活用し始めると、「在庫や注文を外部システムとどこまで自動連携できるのか」「どのAPIを使えばよいのか」「セキュリティやレート制限は大丈夫か」といった悩みが必ず出てきます。

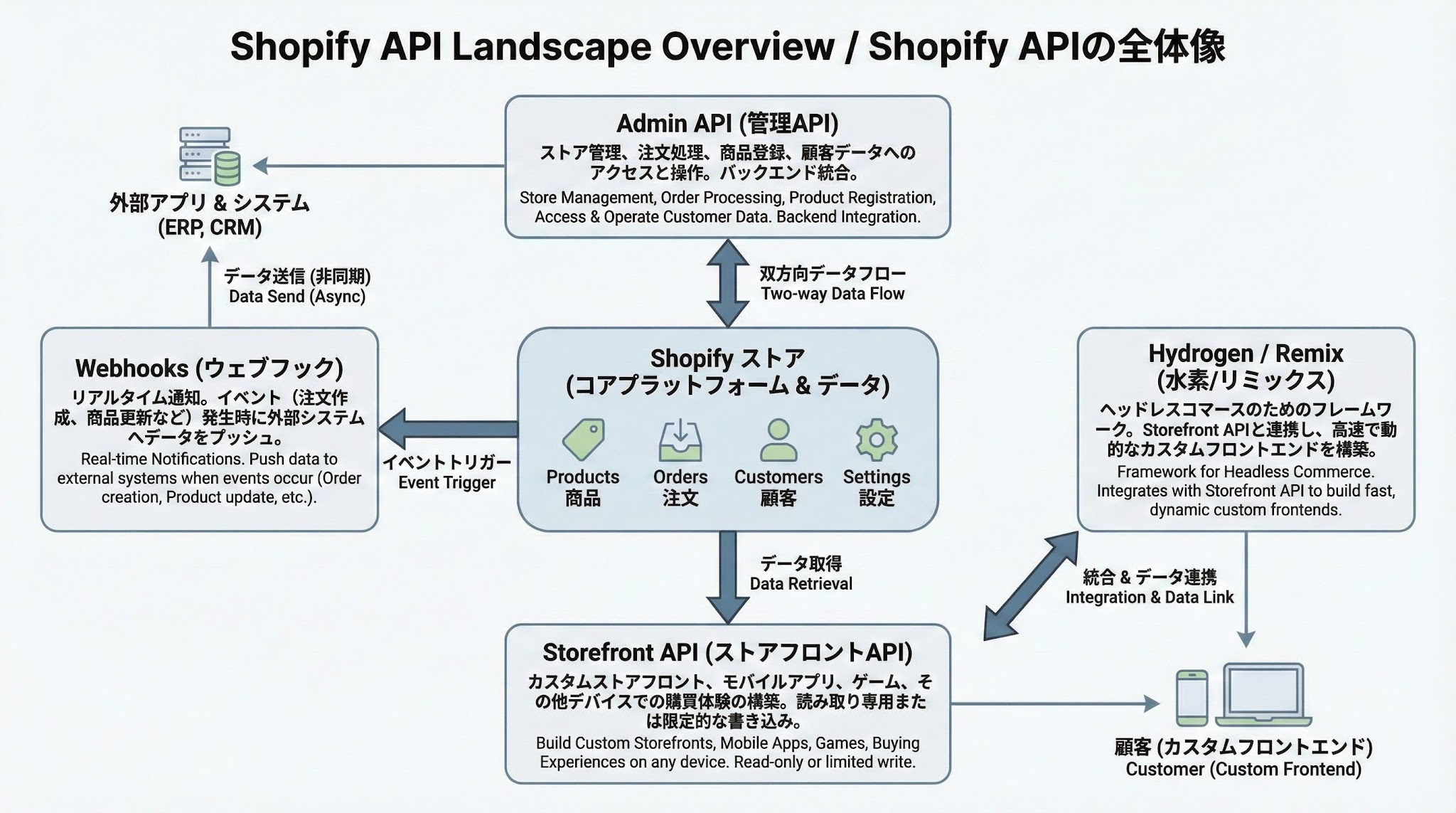

この記事では、Shopify APIの全体像からAdmin API・Storefront API・Webhooksの役割、代表的ユースケース、そして認証・権限設計・レート制限・運用ガバナンスまでを、技術とビジネスの両面から整理します。

Shopifyストア運営者やEC担当者の方が要件を整理しやすく、開発者やPMの方が実装方針を決めやすいように、「何ができて、何はできないのか」を現実的な粒度で解説します。

- Shopify APIの種類と役割分担(Admin / Storefront / Webhooks)が一度で整理できます。

- 商品・注文・顧客・在庫など、よくある自動連携ユースケースを具体的にイメージできます。

- ヘッドレス化やHydrogen/Remixなど、最新のStorefront API活用の方向性がわかります。

- Webhooksを用いたイベント駆動設計と、失敗しづらい実装パターンを把握できます。

- OAuth・スコープ設計・レート制限・ログなど、長期運用を見据えたガバナンスの要点を押さえられます。

目次

Shopify APIの全体像:何ができて、何ができないのか

まず押さえたいのは、Shopifyには複数のAPIがあり、それぞれが異なる責務を持っているという点です。Admin APIは運用データの更新、Storefront APIは購入体験に必要なデータ取得、そしてWebhooksはイベント通知に強みがあります。

一方で、決済処理の中枢やShopify側の内部アルゴリズム自体を自由に書き換えることはできません。APIで「どこまでコントロールできるか」を理解しておくことが、要件定義や見積もり精度を高めるうえで重要になります。

要約ボックス:Shopify APIでできること(3〜5点)

Shopify APIでできることを要約すると、主に次のような領域に集約されます。ここを押さえると、自社で使うべきAPIのイメージがクリアになります。

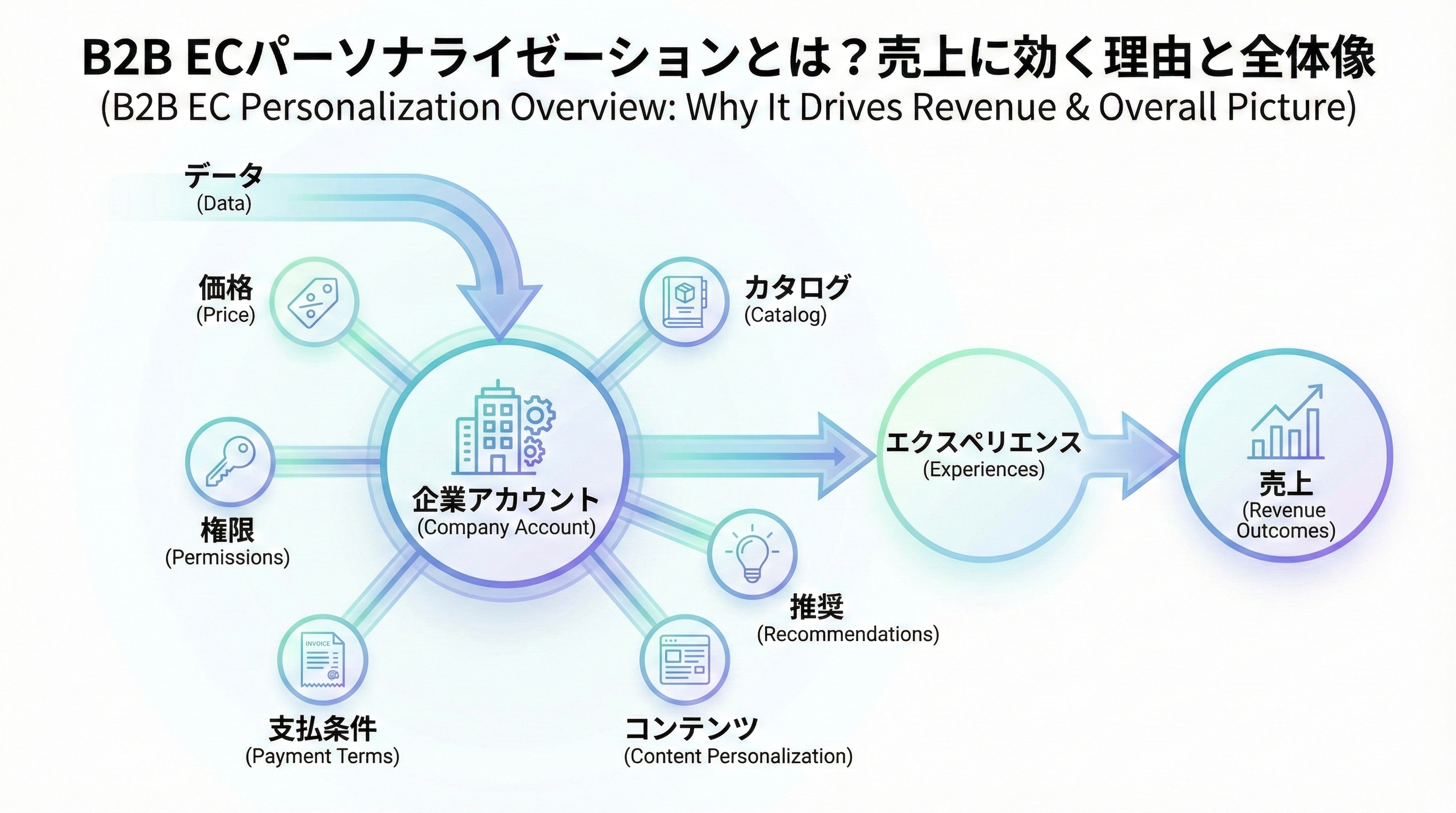

1つ目は、商品・在庫・価格などカタログデータの自動更新です。基幹システム側をマスターにしてShopifyへ同期する、あるいはその逆といった設計が可能です。

2つ目は、注文・出荷・返金データの取得と連携です。OMSやWMS、会計システムとShopifyをつなぐことで、受注後業務の自動化を進められます。

3つ目は、顧客・会員情報をCRM/MAと統合し、分析やマーケティング施策に活かすことです。適切なスコープ設計と同意管理が前提になります。

4つ目は、Storefront APIを用いたヘッドレスストアフロントの構築です。高速な商品検索やリッチなUIで、UXを大きく向上できます。

5つ目は、Webhooksを軸にしたイベントドリブンなリアルタイム連携です。注文作成や在庫変動などのイベントで外部処理を自動起動できます。

APIの種類と使い分け:Admin API / Storefront API / Webhooks

APIを選ぶ際は、「何をしたいのか」を軸に考えると整理しやすくなります。ストア内部のデータを新規作成・更新・削除したいときはAdmin API、画面表示用に商品やコレクション、カート情報を取得したいときはStorefront APIを使います。

一方、「在庫が変わったらすぐ通知してほしい」「注文が入ったら外部システムに伝えたい」といった要件では、ポーリングではなくWebhooksによるイベント通知が基本選択肢になります。Shopify公式ドキュメントでも、Webhookの積極活用が推奨されています[1]。

制約と前提:権限(スコープ)・レート制限・データモデル

Shopify APIを設計する際には、権限スコープ・レート制限・データモデルという3つの前提を理解しておく必要があります。スコープを広く取りすぎるとセキュリティリスクが高まり、狭すぎると必要な処理ができません。

また、REST/GraphQLどちらもレート制限があり、GraphQLでは「コストベース」の制限方式が採用されています[2]。大量データを扱う場合は、クエリの設計やバッチ処理、バックオフ戦略を織り込んだアーキテクチャが必須です。

さらに、Shopifyのデータモデルは商品・バリエーション・ロケーション・在庫レベルなどが分かれており、どのエンティティをマスターとするかで連携設計が変わります。このあたりは、後述のAdmin APIセクションで詳しく触れます。

Shopify Admin APIでできること:商品・注文・顧客・在庫の自動化

Admin APIは、Shopifyストア運用の中枢となるデータにアクセスするためのAPIです。商品や在庫、注文、顧客といった情報を読み書きできるため、バックオフィスの自動化や基幹システムとの連携に広く利用されます。

一方で、強力な権限を持つため、スコープや認証の設計を誤ると重大な事故につながりかねません。以降では、代表的な3つの領域に分けて、ユースケースと注意点を整理します。

商品・価格・メタフィールドの管理:カタログ運用をAPI化

Admin APIでは、商品タイトルや説明文、価格、画像、バリエーションなど、カタログに関わるほぼすべての情報を操作できます。さらに、メタフィールドによる独自属性の追加が可能なため、ERPやPIMの属性構成と合わせた柔軟な設計もできます。

実務では、「基幹のマスターデータを定期バッチでShopifyに同期する」「在庫切れ商品を自動で非公開にする」「セール価格を一括で更新する」などの用途が一般的です。こうした処理は、人手による管理画面操作に比べて、ヒューマンエラーを大きく減らすことができます。

ただし、商品数が多い店舗では、1回あたりの更新件数や頻度を考慮しないとレート制限に抵触しやすくなります。可能な限り差分更新を行い、不要なフィールドを取得しないGraphQLクエリ設計を行うのがポイントです。

注文・フルフィルメント・返金:受注後業務の連携

注文・出荷・返金まわりは、ERP・OMS・WMS・会計システムとの連携ニーズが特に高い領域です。Admin APIを用いると、新規注文の取得やフルフィルメントの作成・更新、返金レコードの登録などが可能になります。

たとえば、「Shopifyで受注 → WMSでピッキング・出荷 → 出荷完了情報をShopifyへ戻す」といった一連の流れをAPIで自動化できます。このとき、どのタイミングで在庫を引き当てるか、どのイベントをトリガーにするかを事前に定義しておくことが重要です。

返金・返品フローについても、どこまでをShopify側で行い、どこからを外部システム側の責任とするのかを明確にしましょう。特に会計処理への影響が大きいため、ビジネス部門とエンジニアが同じフロー図を共有して設計することをおすすめします。

顧客・会員データ:CRM/MA連携とプライバシー配慮

顧客データは、マーケティングやLTV向上の観点では非常に価値が高い一方で、プライバシー保護の観点ではリスクも高い情報です。Admin APIでは、メールアドレス・住所・注文履歴など、詳細な顧客情報を取得・更新できるため、取り扱いには最新の注意が必要です。

CRMやMA(マーケティングオートメーション)と連携する際は、まず「どの利用目的で、どの項目を、どのシステムへ連携するか」を明確にし、必要最小限のスコープだけを付与する設計を行います。PII(個人を特定しうる情報)は、暗号化やアクセスログの保管なども検討すべきです。

また、顧客からの開示・訂正・削除要求にどう対応するかも重要な論点です。Shopify内で更新された情報が、外部CRMにも確実に反映されるように、双方向の同期と監査ログの仕組みをあらかじめ設計しておくと安心です。

Storefront APIでできること:商品表示・検索・カート体験の最適化

Storefront APIは、フロントエンド側の体験を柔軟に設計するためのGraphQLベースAPIです。テーマエディタに依存しないヘッドレス構成を取りたい場合や、既存のフロントエンドスタック(Next.jsなど)と組み合わせたい場合に特に有用です。

GraphQLの特徴である「必要なフィールドだけを取得する」性質を活用することで、レスポンスの軽量化と高速な表示を両立できます。以降では、商品・コレクション・検索、カート/チェックアウト、Hydrogen/Remixの3点から見ていきます。

商品・コレクション・検索:表示データを必要最小限で取得

商品一覧や詳細ページ、コレクションページ、検索結果などでは、毎回大量のアクセスが発生します。ここで重要になるのが、GraphQLによる「必要なフィールドだけを取得する」クエリ設計です。

たとえば商品一覧では、タイトル・価格・サムネイル画像・在庫有無だけ取得し、詳細ページでは説明文やメタフィールドも含めたリッチな情報を取得する、といった切り分けができます。これにより、ページごとのレスポンスサイズを抑え、体感速度の向上が期待できます。

また、検索機能を実装する際には、Shopify内の検索機能に依存するか、外部検索エンジン(Algoliaなど)と連携するかを決める必要があります。その際も、Storefront APIで取得するフィールドと、外部検索のインデックス設計を合わせて検討するとよいでしょう。

カートとチェックアウト周辺:体験設計での注意点

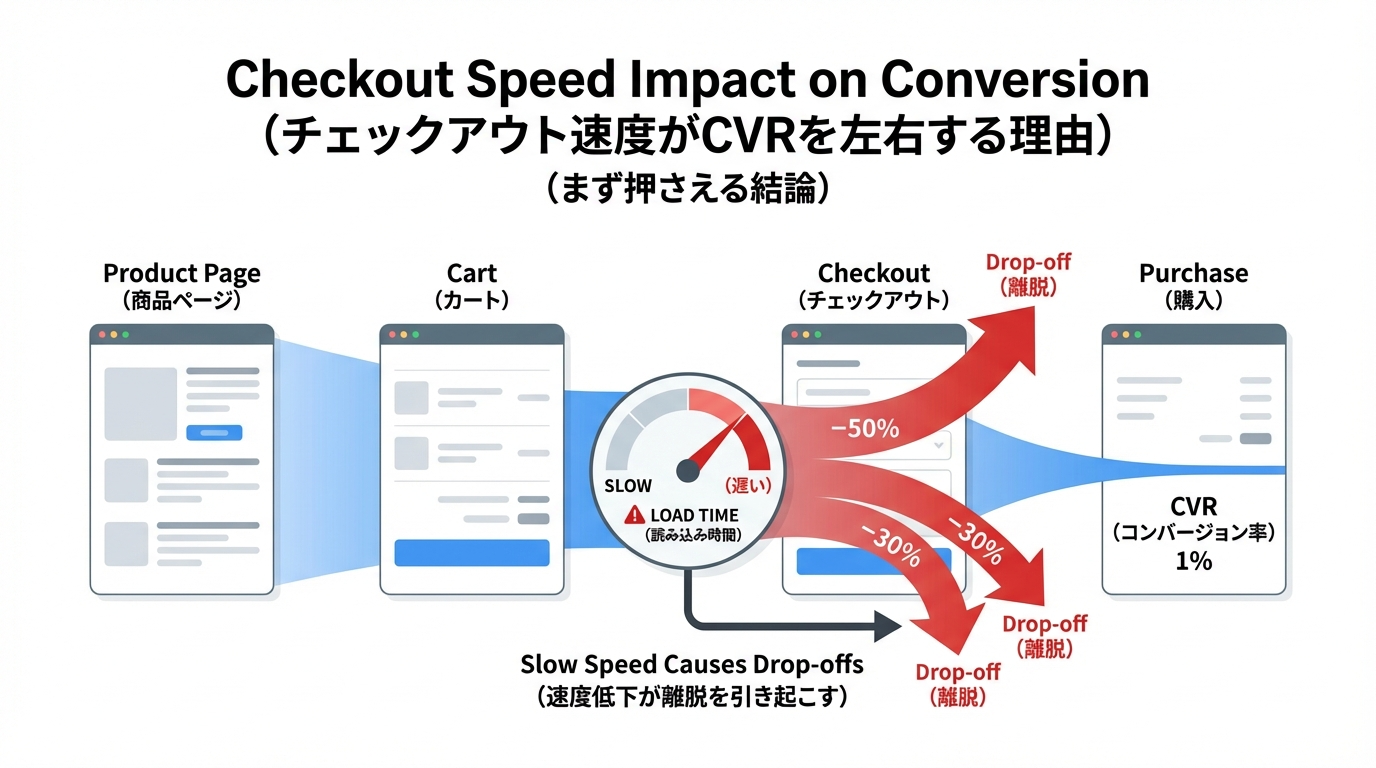

Storefront APIでは、カートの作成・更新・ラインアイテムの追加/削除・数量変更など、多くの操作が可能です。一方で、決済処理そのものはShopify Checkoutが担うため、完全な独自決済を組み込むことはできません。

そのため、UX設計では「商品選択〜カート〜Checkoutリダイレクト」の導線をスムーズにすることがカギになります。クーポン適用や送料計算など、どこまでをフロント側で見せ、どこからをShopify側に委ねるかを設計段階で整理しておきましょう。

また、複数デバイス間でのカート同期や、ログイン前後のカート統合など、細かな仕様も検討ポイントです。これらは、Storefront APIの制約範囲内で実現可能かどうかを一つひとつ確認しながら、無理のない範囲で要件を定めることが重要です。

Hydrogen/Remixなどの活用:実装速度と保守性を上げる

Shopifyは、Storefront APIを活用したヘッドレス構成向けに、Hydrogen(Reactベースのフレームワーク)とRemixベースの新スタックを公式に提供しています[3]。これらを採用すると、APIとの結合が適切に抽象化され、ベストプラクティスに沿った構成を取りやすくなります。

独自にフルスクラッチでヘッドレスを組むことも可能ですが、パフォーマンス・キャッシュ戦略・国際化・SEOなど多くの論点を自前で設計・実装する必要があります。Hydrogen/Remixを利用すれば、これらの多くがあらかじめ考慮された形で提供されるため、実装速度と保守性の面で有利です。

ただし、既存チームのスキルセットや運用プロセスとの相性もあります。React/Remixに慣れていないチームでは、ノウハウ蓄積や体制整備にコストがかかる可能性もあるため、自社の状況に合わせて採用可否を検討してください。

連携・自動処理を強くする:Webhooksとイベント駆動の設計

Webhooksは、Shopify内で発生したイベント(注文作成、在庫変更など)を外部エンドポイントへ通知する仕組みです。一定間隔でAPIを叩き続けるポーリング方式に比べて、負荷を抑えつつ、遅延の少ない連携を実現できます。

一方で、Webhookの受信サーバー側には、署名検証や再送対応、冪等性の確保といった実装が必要です。ここをおろそかにすると、重複処理や改ざんリクエストへの脆弱性など、運用上の問題が発生しやすくなります。

どんなイベントを購読すべき?代表例(注文・在庫・顧客)

Webhookの設計では、まず「どの業務イベントを検知したいのか」を明確にすることが重要です。代表的なものとして、注文まわりではorders/create, orders/updated、在庫まわりではinventory_levels/updateなどがあります。

顧客まわりでは、customers/createやcustomers/updateなどを購読することで、外部CRMへのリアルタイム同期が可能になります。ただし、すべてのイベントを購読するとノイズが増え、処理コストも上がるため、自社にとって本当に必要なイベントだけを選ぶことが肝心です。

また、Webhookで受信するデータは、その時点のスナップショットである点にも注意が必要です。過去の状態との差分や履歴を管理したい場合は、外部DB側でバージョン管理・履歴テーブルを用意する設計が望ましいです。

失敗に強い実装:署名検証・再送・冪等性

Webhookは、「配信が失敗することもある」「同じイベントが複数回届くこともある」という前提で設計する必要があります。そのため、受信時にはHMAC署名の検証を行い、正当な送信元からのリクエストだけを処理するのが基本です[4]。

処理部分では、同じIDのイベントが複数回届いても問題が生じないように、冪等キーによる重複判定や、状態遷移のチェックを行います。DB側に「最終処理時刻」や「イベントID」のログを残し、同じイベントを2度処理しない仕組みを作ると安心です。

また、一時的なネットワーク障害や外部APIエラーが発生した場合に備えて、リトライキューやデッドレターキューを用意することも有効です。HTTPステータスコードの返し方によってShopify側の再送挙動も変わるため、公式仕様を確認したうえで設計しましょう。

整合性の落とし穴:最終的に何を正とするか(ソース・オブ・トゥルース)

外部システム連携で特によくあるトラブルが、「どのシステムの値が最終的に正しいのか」が曖昧なまま実装が進んでしまうケースです。これを避けるには、商品・在庫・価格・注文・顧客などの領域ごとに、ソース・オブ・トゥルース(最終的な正の系)を決めておく必要があります。

たとえば在庫はWMSを正とし、Shopifyは表示用に同期するだけなのか、あるいは店舗スタッフがShopify管理画面から在庫を直接編集することも許容するのかで、設計は大きく変わります。後者の場合、WMS側との二重編集が発生しないようなオペレーションルールや同期ロジックが求められます。

重要なのは、技術的な同期ロジックだけでなく、人の手による例外オペレーションも含めてルール化することです。監査ログの保管期間や照会方法も事前に決めておくと、後々のトラブルシュートが格段に楽になります。

実装・運用で失敗しない:認証、権限、レート制限、ガバナンス

Shopify API連携は、「作って終わり」ではなく「長く安定して運用する」ことが重要です。そのためには、OAuthやアクセストークンの管理、スコープの最小化、レート制限対策、ログ・監視、バージョニングなど、多面的なガバナンスが求められます。

以下では、アプリ形態ごとの違い、スコープとデータ保護、レート制限とバージョニングという3つの観点から、実務で押さえておきたいポイントを整理します。

認証とアプリ形態:公開/カスタム/社内連携の違い

Shopifyのアプリには、大きく分けて「公開アプリ(Public app)」「カスタムアプリ(Custom app)」「社内連携(Private/内部統合に近い形)」といった形態があります。誰に配布するかによって、審査や支払いフロー、サポート責任の範囲が変わります。

公開アプリは複数マーチャントに配布する前提のため、公式の審査や、OAuthによるインストールフローが必須になります。一方、特定の店舗だけで利用するカスタムアプリや社内連携では、よりシンプルな構成で、特定テナント向けの専用連携として設計できる場合もあります。

どの形態を選ぶかは、「社外ストアにも広く提供したいのか」「自社ストア群だけで使うのか」「長期的にサポートする体制があるのか」といったビジネス要件に依存します。開発前に、開発者だけでなく事業側も含めて方針を決めておくと後戻りが少なくなります。

スコープ最小化とデータ保護:E-E-A-Tを支える設計

APIスコープは、「あとで使うかもしれないから」と広めに設定しがちですが、これはセキュリティと信頼性の観点では好ましくありません。E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した設計を行うには、必要最小限の権限だけを付与する最小権限の原則が欠かせません。

顧客情報や支払い関連データなど、特にセンシティブな情報については、暗号化やマスキング、アクセスログの記録などを組み合わせて保護します。また、APIキーやシークレットは、環境変数やシークレットマネージャーで管理し、ソースコードや共有ドキュメントに直接記載しないようにしましょう。

さらに、定期的な権限レビューのプロセスを用意し、「このスコープはまだ必要か」「退職者や外部ベンダーに不要なアクセス権が残っていないか」をチェックすることも重要です。これにより、長期運用における情報漏えいリスクを大きく低減できます。

レート制限とバージョニング:安定稼働のための設計指針

Shopify APIには、REST/GraphQLともにレート制限が存在し、一定のしきい値を超えると一時的にアクセスが制限されます。これを前提に、クライアント側では指数バックオフ(exponential backoff)やキューイングを取り入れた設計を行う必要があります。

また、Shopify APIは四半期ごとに新バージョンがリリースされ、古いバージョンは一定期間後に廃止されます[5]。そのため、利用中のAPIバージョンとサポート期限を把握し、少なくとも年1〜2回はバージョンの追従計画を立てておくと安心です。

監視面では、レート制限エラー(429)や認証エラー、Webhookの失敗回数などをメトリクス化し、異常があればアラートを上げる仕組みを導入するとよいでしょう。これにより、売上に直結する重要な連携の障害を早期に検知できます。

よくある質問(FAQ)

Shopify APIとは?初心者でも何から触ればいい?

Shopify APIは、Shopifyのデータ(商品・注文・顧客など)を外部から取得・更新するための仕組みです。最初は「何を自動化したいか」「どのデータを連携したいか」を決めたうえで、管理系の更新ならAdmin API、表示用データならStorefront API、リアルタイム同期ならWebhooksと整理していくと、全体像をつかみやすくなります。

Shopify Admin APIとStorefront APIの違いは?

Admin APIは、商品・在庫・注文・顧客といったストア運用データを読み書きするためのAPIで、バックオフィス連携や基幹システム連携に使われます。対してStorefront APIは、商品一覧・詳細・カートなど購入体験に必要な情報を取得・操作するためのGraphQL APIで、ヘッドレスストアやカスタムフロントの実装に向いています。

Shopify APIで在庫連携するにはどうすればいい?

在庫連携ではまず、「ShopifyとWMS/ERPのどちらを在庫の正の系とするか」を決めることが重要です。更新処理にはAdmin APIを用い、在庫変動の検知にはinventory_levels/updateなどのWebhooksを使うのが一般的です。

そのうえで、通知の重複や遅延を前提に、冪等性の確保と再試行ロジックを実装すると、実運用で強い在庫連携が実現できます。

Shopify APIのレート制限は何に注意すべき?

短時間に大量のリクエストを送るとレート制限にかかり、一時的にAPIが利用できなくなります。これを避けるには、GraphQLで必要なフィールドだけを取得する、バッチ処理でリクエスト回数を減らす、指数バックオフでリトライする、キャッシュを活用するといった対策が有効です。

加えて、レート制限エラーを監視し、急増した場合にアラートが上がるようにしておくと、問題発生時の影響を最小限に抑えられます。

Webhooksは必須?ポーリングではだめ?

リアルタイム性が求められる連携や、APIリソースを節約したいケースではWebhooksが推奨されます。Webhookならイベント発生時にだけ通知を受け取れるため、無駄なリクエストを大幅に削減できます。

一方、小規模なストアで更新頻度が低く、多少の遅延が許容される場合は、シンプルなポーリングでも要件を満たせる場合があります。運用コストとシステム負荷のバランスを見ながら選択するのがよいでしょう。

Shopify API連携でよくある失敗は?

典型的な失敗例として、スコープを広く取りすぎてしまう、レート制限を考慮しない実装になっている、Webhookの重複配信に対応できていない、データの正の系が決まっていない、APIバージョンの追従が放置されている、などがあります。

これらは多くの場合、要件定義段階で「誰が・何を・どの頻度で・どこへ連携するのか」が明文化されていないことが原因です。設計前に、業務フローとデータフローを図示し、関係者間で合意を取ることをおすすめします。

まとめ:目的から逆算して、最短ルートでAPI設計する

ここまで、Shopify APIの全体像からAdmin API・Storefront API・Webhooksの役割、そして認証・権限・レート制限・ガバナンスまでを見てきました。あらためて整理すると、運用データを扱うAdmin API、表示体験を支えるStorefront API、連携を自動化するWebhooksという3本柱を軸に考えると理解しやすくなります。

大切なのは、「APIで何ができるか」から考えるのではなく、「自社のストア運用や外部システム連携でどんな成果を出したいか」から逆算して、必要なデータとイベント、API種別を選ぶことです。そのうえで、権限・レート制限・バージョン・監視といった運用前提を早い段階から設計に織り込むことで、後戻りを減らせます。

Shopify APIは非常に強力ですが、その分だけ設計・実装・運用の難易度も高くなりがちです。複雑な要件や既存システムとの大規模連携を検討している場合は、Shopifyや連携に精通したパートナーと協力しながら、現実的で持続可能なアーキテクチャを検討していくことをおすすめします。

Share:

【2025年最新】Shopifyのおすすめアプリ厳選ガイド:目的別に失敗しない選び方

Shopify APIでできること完全ガイド:管理・ストアフロント・アプリ連携の全体像